和光市デンタルオフィス

コラム・ブログ

COLUMN・BLOG

噛み合わせが悪いとどうなる?放置が引き起こすリスクと改善方法を徹底解説!

噛み合わせが悪いとは?

噛み合わせが悪いというのは、上下の歯が正しくかみ合わず、バランスが崩れた状態のことを指します。正常な噛み合わせでは、上の歯が下の歯よりわずかに外側に位置し、奥歯がしっかりと噛み合うことで食べ物を細かくすりつぶせます。しかし、噛み合わせが悪いとこのバランスが乱れ、さまざまな問題が生じます。

噛み合わせの悪さの種類

出っ歯

出っ歯とは、上の前歯が通常の位置よりも前に突き出している状態のことを指します。歯科では「上顎前突(じょうがくぜんとつ)」とも呼ばれ、噛み合わせの不正のひとつです。出っ歯の原因には、歯並びの問題と骨格の問題があり、それぞれ異なる特徴があります。

歯並びが原因の場合は、上の前歯が前方に傾いていたり、下の前歯が内側に倒れ込んでいたりすることで、結果的に上の歯が出っ張って見えることがあります。一方、骨格が原因の場合は、上顎の骨そのものが前に出ていたり、下顎が小さく後方に引っ込んでいたりすることで、出っ歯が目立つことがあります。特に成長期の子どもは、指しゃぶりや舌で前歯を押し出す癖、口呼吸などが影響して、歯や顎の発育に偏りが生じ、出っ歯につながることも少なくありません。

受け口

受け口とは、下の前歯が上の前歯よりも前に出ている噛み合わせの状態を指し、歯科では「反対咬合(はんたいこうごう)」や「下顎前突(かがくぜんとつ)」と呼ばれます。一般的に「しゃくれ」と表現されることもあります。受け口は、見た目の印象だけでなく、口腔機能や健康にもさまざまな影響を及ぼします。

受け口の原因は、大きく「歯並びの問題」と「骨格の問題」の2つに分けられます。歯並びが原因の場合は、下の前歯が内側に傾いて生えていたり、上の前歯が内側に倒れ込んでいたりすることで、結果的に下の歯が前に出た状態になります。一方、骨格が原因の場合は、下顎の骨が成長しすぎていたり、上顎の成長が不十分だったりすることで、受け口の状態になることがあります。特に、骨格が原因の場合は遺伝の影響が大きいとされています。

乱杭歯

乱ぐい歯とは、歯並びがデコボコに乱れた状態のことを指し、「叢生(そうせい)」とも呼ばれます。歯が本来あるべき位置に並びきれず、前後にズレたり、重なったりしている状態が特徴です。八重歯も乱ぐい歯の一種で、犬歯が歯列から飛び出しているケースを指します。

乱ぐい歯の主な原因は、顎の大きさと歯の大きさのアンバランスです。現代人は顎が小さくなりやすい傾向があり、その結果、歯が生えるための十分なスペースが確保できず、歯が重なってしまうことがあります。特に、乳歯から永久歯へ生え変わる際に、顎の成長が不十分だった場合、乱ぐい歯になりやすくなります。また、指しゃぶりや口呼吸、舌の癖など、口腔習癖が影響して歯が押し出された結果、歯並びが乱れることもあります。

噛み合わせの悪さで起こるトラブル

噛み合わせの悪さは、口腔内にとどまらず、全身の健康や日常生活にさまざまな影響を及ぼします。その影響は、歯や歯茎への負担、顎関節のトラブル、全身の不調、そして心身のストレスにまで及ぶことがあります。それぞれのトラブルについて詳しく解説します。

1. 歯や歯茎への負担

噛み合わせが乱れていると、特定の歯に過度な力がかかり、以下のような問題が起こりやすくなります。

まず、歯の摩耗が進みやすくなります。噛み合わせがズレていると、通常よりも一部の歯に負担が集中し、その歯がすり減りやすくなります。特に奥歯に負担がかかると、詰め物や被せ物が取れたり、歯が割れたりするリスクが高まります。

さらに、歯のぐらつきや歯茎の炎症が起こりやすくなります。強い力が一部の歯に加わると、歯を支えている骨や歯茎に負担がかかり、歯周病の悪化や歯の動揺につながることがあります。特に歯周病が進行している場合、噛み合わせの乱れが抜歯のリスクをさらに高めることもあります。

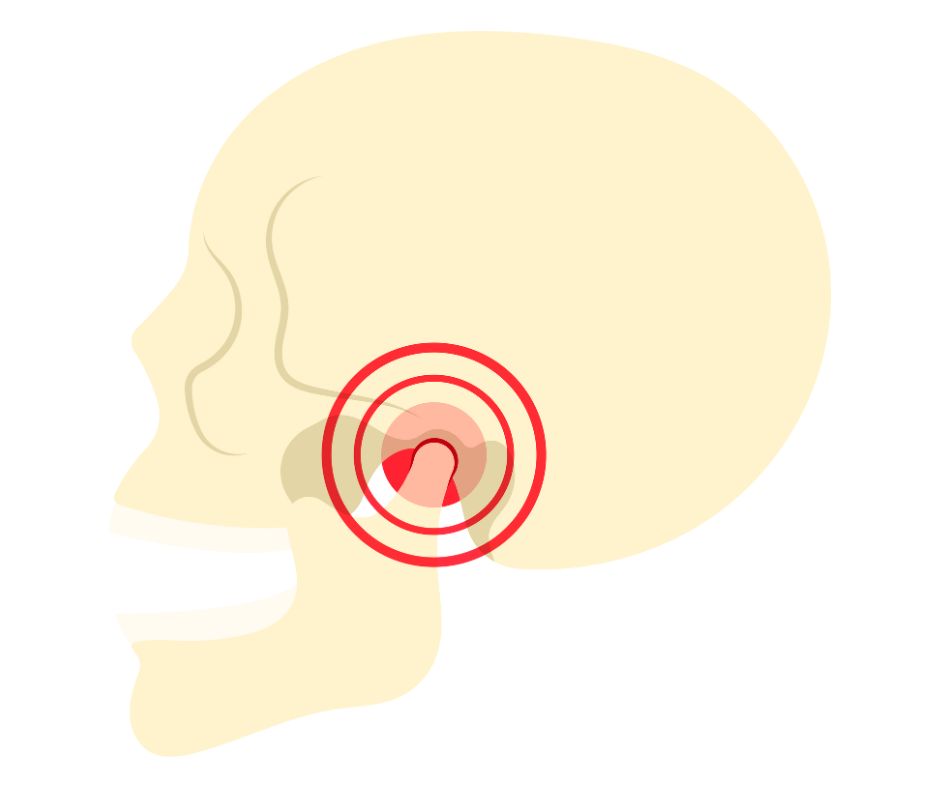

2. 顎関節のトラブル

噛み合わせが悪いと、顎関節症のリスクが高まります。顎の関節は、上下の歯がしっかり噛み合うことで安定しますが、噛み合わせが乱れると、顎の動きが不自然になり、関節に負担がかかります。

その結果、顎の痛みや口の開閉時のカクカク音が生じたり、ひどい場合には口が大きく開かなくなることもあります。また、無意識に顎の筋肉が緊張し続けることで、こめかみの痛みや耳の付け根の違和感が生じることもあります。

さらに、顎の不調は頭痛や肩こり、首のこりなど、全身の不調にもつながりやすく、特に長時間デスクワークをする人は悪化しやすい傾向があります。

3. 発音や呼吸への影響

噛み合わせの乱れが原因で、発音が不明瞭になることがあります。特に、前歯のズレが大きい場合は「サ行」や「タ行」、「ザ行」などの音がこもりがちになり、はっきり話すのが難しくなることがあります。

また、口呼吸の原因になることもあります。出っ歯や受け口、口元が閉じにくい状態では、無意識に口が開いたままになりやすく、空気が直接のどを通ることで風邪を引きやすくなったり、口腔内が乾燥して虫歯や口臭のリスクが高まることもあります。

4. 消化への影響

噛み合わせが悪いと、食べ物を十分に噛み砕くことができず、胃や腸に負担がかかります。特に、奥歯の噛み合わせが乱れている場合、咀嚼回数が減り、食べ物が十分に細かくならないまま飲み込んでしまうため、消化不良を起こしやすくなります。結果として、胃もたれや腸の不調、栄養の吸収不良につながることもあります。

5. 姿勢や体のバランスへの影響

噛み合わせの乱れは、姿勢の歪みにもつながります。噛み合わせが悪いと、頭の位置がわずかにズレ、そのバランスを取ろうとして首や肩、背中の筋肉に負担がかかります。これが慢性的な肩こりや腰痛の原因になることがあります。さらに、長期的には体全体のバランスが崩れ、無意識のうちに片側の足に重心が偏るなど、歩き方や立ち姿勢にまで影響を及ぼすこともあります。

6. 精神的なストレス

噛み合わせが悪い状態が続くと、無意識のうちに歯を食いしばったり、顎に力が入り続けたりすることで、慢性的な緊張が生まれます。その結果、リラックスしづらくなり、睡眠の質が低下したり、ストレスが蓄積しやすくなったりすることがあります。

7. 美容面への影響

噛み合わせが悪いことで、顔の左右差や口元の突出が目立つことがあります。さらに、噛み合わせの乱れが原因で口周りの筋肉がアンバランスになり、フェイスラインのゆがみやほうれい線の目立ちにつながることもあります。

噛み合わせが悪くなる原因

噛み合わせが悪くなる原因はさまざまで、生まれつきのものから日常生活の習慣、歯のトラブルが引き金となる場合まで多岐にわたります。噛み合わせの乱れは一つの要因だけでなく、複数の原因が重なって起こることも少なくありません。

1. 遺伝的な要因

噛み合わせの悪さには、生まれつきの骨格や歯の大きさが関係することがあります。例えば、下顎の骨が大きい、上顎の骨が小さいといった骨格の遺伝的特徴があると、受け口(反対咬合)や出っ歯(上顎前突)になりやすくなります。

また、歯の大きさや本数の異常も噛み合わせの乱れにつながることがあります。たとえば、歯が通常より大きいと、並ぶためのスペースが不足し、乱ぐい歯(叢生)になる可能性が高まります。逆に、歯の本数が少ない場合は、空いたスペースに隣の歯が傾いてしまい、噛み合わせのズレを引き起こすことがあります。

2. 乳歯から永久歯への生え変わりの問題

子どもの成長期には、乳歯の抜けるタイミングや永久歯の生え方が噛み合わせに大きく関係します。

乳歯が通常より早く抜けると、隣の歯がそのスペースに倒れ込んでしまい、永久歯が正しい位置に生えてこられず、デコボコの歯並びになりやすくなります。反対に、乳歯がなかなか抜けない場合は、永久歯が正しい位置に生えられず、歯列が乱れる原因になります。

さらに、指しゃぶりやおしゃぶりの長期使用、舌で前歯を押す癖などがあると、前歯が前に押し出され、出っ歯や開咬(奥歯は噛み合っているのに前歯が閉じない状態)になることがあります。

3. 口呼吸の習慣

口呼吸の癖があると、舌の位置や口周りの筋肉のバランスが崩れ、噛み合わせに影響を与えることがあります。

本来、舌は上顎の内側に軽く触れている状態が正常ですが、口呼吸が習慣化すると舌が下がり、上顎の成長が妨げられます。その結果、上顎が狭くなり、歯がデコボコに並ぶ原因になります。

また、口呼吸の人は口が開きがちになり、唇の筋力が低下します。すると、前歯が前方に倒れ込み、出っ歯や開咬のリスクが高まります。

4. 悪い姿勢や生活習慣

姿勢の悪さも噛み合わせに大きく関係します。特に、猫背や頬杖の癖があると、顎の位置がズレて噛み合わせが乱れやすくなります。

猫背の姿勢では、頭が前に突き出し、顎が後ろに引かれた状態になります。これにより、下顎が後退し、奥歯の噛み合わせが深くなったり、前歯の噛み合わせが開いたりする原因になります。

また、横向き寝やうつ伏せ寝の癖があると、片側の顎に過度な圧力がかかり、顎の骨が歪むことで噛み合わせが乱れることがあります。

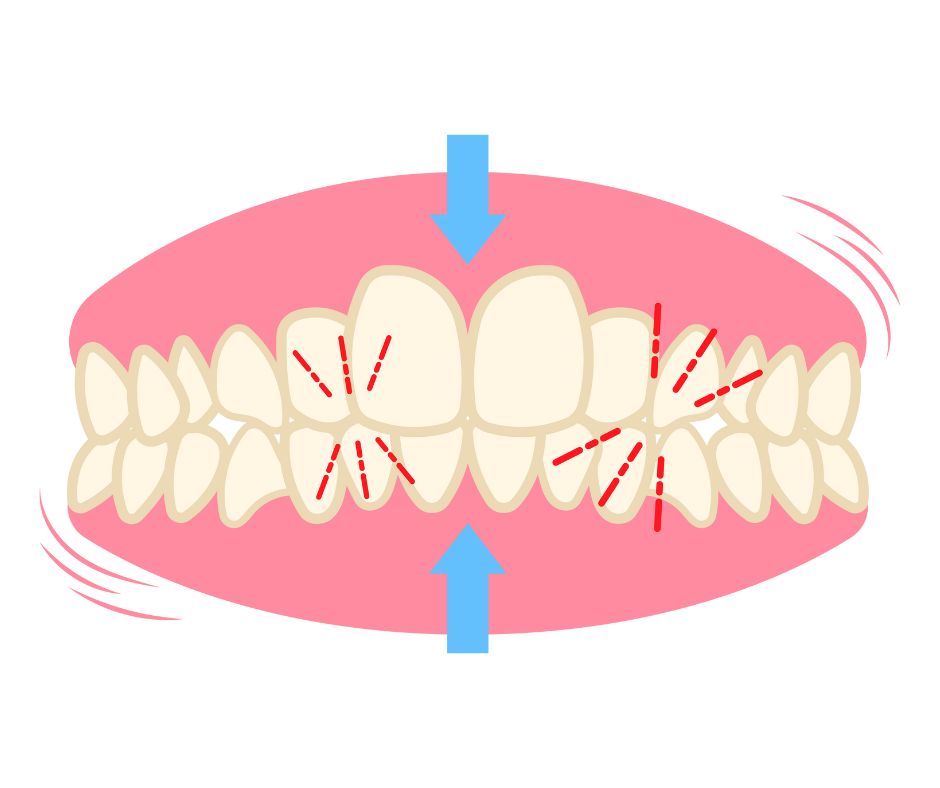

5. 歯ぎしりや食いしばり

無意識のうちに行っている歯ぎしりや食いしばりも、噛み合わせに大きな影響を与えます。

これらの癖が続くと、特定の歯がすり減り、歯の高さが変わって噛み合わせのバランスが崩れることがあります。さらに、顎の筋肉が過度に緊張し、顎の位置がズレることで噛み合わせが不安定になることもあります。

6. 虫歯や歯の欠損

虫歯や歯周病などで歯を失ったまま放置すると、隣の歯や噛み合う歯が動いてしまい、噛み合わせが崩れる原因になります。

例えば、奥歯が抜けた状態を放置すると、支えがなくなった隣の歯が傾いたり、対向する歯が伸びたりして、噛み合わせ全体が乱れてしまうことがあります。

また、治療した歯の被せ物や詰め物の高さが合っていない場合も、噛み合わせに影響することがあります。

7. 加齢や歯のすり減り

年齢を重ねると、歯の摩耗や歯茎の衰えによって噛み合わせが徐々に変化することがあります。

特に、奥歯がすり減ると前歯が強く当たるようになり、前歯が次第に前に倒れ込んでしまうことがあります。

また、歯茎が下がることで歯が長く見えるようになり、歯が動きやすくなることで噛み合わせが不安定になることもあります。

8. 事故やケガ

転倒や交通事故などで顎の骨がずれたり、歯が欠けたりした場合、噛み合わせが乱れることがあります。特に、顎の関節がダメージを受けると、関節の位置がズレて噛み合わせが変化することがあります。

噛み合わせを治す方法

噛み合わせの悪さを改善する方法には、症状の程度や原因に応じたさまざまな治療法があります。治療には時間がかかる場合もありますが、適切な方法を選ぶことで、見た目の改善だけでなく、咀嚼や発音、顎の負担軽減など多くのメリットが得られます。

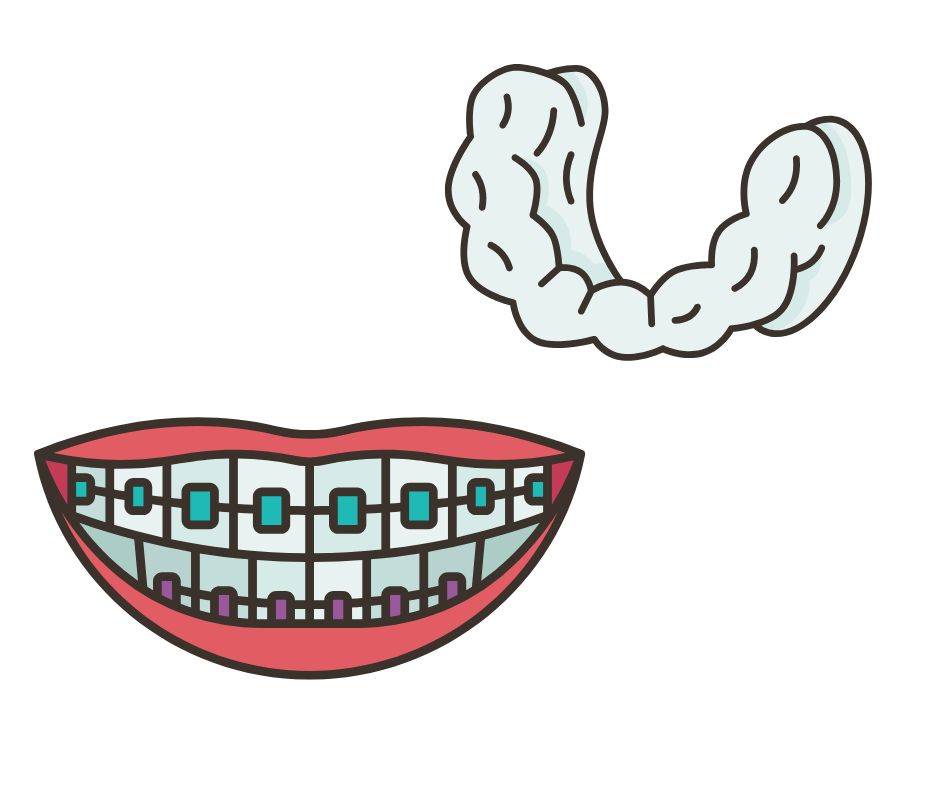

1. 矯正治療(歯列矯正)

噛み合わせの改善には、最も一般的な方法として矯正治療が行われます。矯正治療にはさまざまな種類があり、患者さんの症状や生活スタイルに応じた方法が選ばれます。

ワイヤー矯正は、歯の表面にブラケットと呼ばれる装置を取り付け、ワイヤーで歯を動かす方法です。幅広い症例に対応でき、特に歯のねじれや重度の乱ぐい歯、出っ歯、受け口などの治療に効果的です。

一方、マウスピース矯正(インビザラインなど)は、透明なプラスチック製の装置を使用する方法で、目立ちにくいため、見た目が気になる方に人気があります。軽度〜中等度の噛み合わせの乱れに適していますが、装置の装着時間や自己管理が重要となります。

さらに、成長期の子どもには、床矯正や機能的矯正装置を用いた治療が行われることがあります。これらは、顎の成長をコントロールし、歯が正しい位置に並ぶためのスペースを確保する方法です。

2. 補綴(ほてつ)治療

虫歯や歯の欠損が原因で噛み合わせが乱れている場合は、被せ物やブリッジ、入れ歯などの補綴治療が有効です。

例えば、奥歯が抜けたまま放置すると、隣の歯が傾いたり、対向する歯が伸びて噛み合わせがずれてしまいます。これを防ぐために、ブリッジやインプラントで失った歯を補い、噛み合わせのバランスを整えます。

また、歯の摩耗や欠けにより高さが低くなった歯には、被せ物で高さを回復させることで、噛み合わせを安定させることができます。被せ物の形や高さは、顎の動きや他の歯との噛み合わせを考慮して精密に調整されます。

3. 咬合調整

咬合調整とは、噛み合わせのバランスが崩れている部分を細かく削ったり、詰め物や被せ物の形を調整したりして、噛み合わせを安定させる方法です。

例えば、特定の歯だけが強く当たっている場合、その歯をわずかに削って負担を分散させることで、痛みや違和感を軽減できます。ただし、健康な歯を必要以上に削ることは避けるべきであり、慎重な診断が重要です。

4. 筋機能療法(MFT:Myofunctional Therapy)

噛み合わせの悪さが舌の癖や口周りの筋肉の不均衡に起因する場合には、筋機能療法が効果的です。

筋機能療法では、舌の正しい位置や唇の動き、正しい飲み込み方をトレーニングすることで、歯並びや噛み合わせを安定させます。特に、子どもの時期に行うと、顎の発育を正しい方向に導くことができます。

また、マウスピース矯正と併用することで、治療後の後戻りを防ぐ効果も期待できます。

5. スプリント療法

スプリント療法は、主に顎関節症の治療として行われます。患者さん専用の透明なマウスピース(スプリント)を装着し、上下の歯の接触を調整することで、顎の関節や筋肉の負担を軽減します。

この治療法は、歯ぎしりや食いしばりによって噛み合わせが乱れた方にも効果的です。スプリントを装着することで、無意識にかかる過度な力を分散し、噛み合わせのバランスを整えます。

6. 外科的治療

重度の噛み合わせの乱れや、顎の骨自体に問題がある場合には、外科手術が必要になることがあります。

例えば、受け口(下顎前突)が顎の骨の成長に起因する場合は、下顎骨切り術などの手術で顎の位置を整えることがあります。

外科治療は矯正治療と併用することが多く、より根本的に噛み合わせの問題を改善できる方法です。

7. 生活習慣の改善

噛み合わせの悪さには、日常の癖や生活習慣が関係していることも多いため、次のような改善が重要です。

- 頬杖をつく、片側で噛むといった癖をやめる

- 正しい姿勢を意識し、デスクワーク時に頭が前に出ないようにする

- 口呼吸の癖がある場合は、意識的に鼻呼吸を心がける

- 枕の高さや寝る向きを調整し、顎に負担がかからない姿勢で眠る

生活習慣の見直しは、噛み合わせの乱れの悪化を防ぐだけでなく、矯正治療後の後戻り防止にも役立ちます。

まとめ

噛み合わせの悪さを治す方法には、矯正治療、補綴治療、咬合調整、筋機能療法、スプリント療法、外科手術、生活習慣の改善など、さまざまな選択肢があります。

治療法の選択には、噛み合わせの状態や原因を正確に診断することが重要です。噛み合わせの問題が放置されると、歯や顎関節への負担が増し、将来的により深刻なトラブルにつながる可能性があります。

噛み合わせの違和感や不安がある方は、できるだけ早めに歯科医院で相談し、自分に合った治療法を見つけることが大切です。当医院では、歯科医師と患者さんがしっかり話し合い、無理のないペースで治療を進めることで、健康的で快適な噛み合わせを取り戻すことができます。

ぜひ一度相談にいらしてください。

カテゴリ

- 虫歯 (39)

- 歯周病 (24)

- 小児歯科 (11)

- 矯正歯科 (28)

- 口腔外科 (12)

- 親知らず (4)

- 顎関節症 (7)

- 噛み合わせ異常 (11)

- マイクロエンド (5)

- セラミック (28)

- インプラント (17)

- 小児矯正 (15)

- マウスピース矯正 (37)

- ワイヤー矯正 (28)

- 部分矯正 (22)

- ホワイトニング (27)

- デンタルエステ (37)

- デンタルIQ (101)

- スタッフブログ (93)

アーカイブ

- 2025年3月 (5)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (5)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (4)

- 2024年8月 (5)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (5)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (5)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (6)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (6)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (6)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (5)

- 2021年10月 (4)

- 2021年9月 (12)

- 2021年8月 (1)