和光市デンタルオフィス

コラム・ブログ

COLUMN・BLOG

知らないと損!?虫歯の原因と予防のヒント~カイスの輪から見る虫歯リスク~

「ちゃんと毎日歯を磨いているのに、どうして虫歯になっちゃうんだろう…?」

そんな疑問を抱いたことはありませんか?

実は虫歯は、歯磨きだけでは防ぎきれない“生活習慣病”のひとつ。

つまり、歯の磨き方だけでなく、食生活や唾液の量、生活リズムなど、さまざまな要因が関わっているんです。

虫歯の原因は1つではありません。

「磨いてるのに虫歯になる人」と「それほど丁寧に磨いていなくても虫歯にならない人」がいるのは、まさにその複雑な原因が絡み合っているから。

この記事では、虫歯ができる仕組みや、なりやすい人の特徴、そして「カイスの輪」という虫歯の原因を考えるうえで大切な考え方について、わかりやすく解説していきます。

虫歯予防のヒントがきっと見つかるはずです!

虫歯はなぜできる?

虫歯は、一言でいえば「むし歯菌が作り出す酸によって、歯が少しずつ溶けていく病気」です。でもその裏には、私たちの口の中で日々繰り返されている“見えない攻防戦”があります。

まず、私たちが甘いものや炭水化物を食べると、口の中にいる「ミュータンス菌」などのむし歯菌が、それをエサにして酸を作り出します。この酸は、歯の表面を覆うエナメル質を溶かしてしまいます。この状態を「脱灰(だっかい)」といいます。つまり、歯の表面のミネラル分が酸によって溶け出している状態です。

でも、すぐに虫歯になるわけではありません。実は、唾液がこの酸を中和してくれる力を持っており、同時に、唾液中に含まれるカルシウムやリンなどのミネラルが、溶けた部分を元に戻そうとする働きもしてくれます。これが「再石灰化(さいせっかいか)」です。

この「脱灰」と「再石灰化」は、食後や間食後などに何度も繰り返されています。再石灰化が脱灰を上回っていれば歯は守られますが、間食が多い・唾液が少ない・歯磨きが不十分といった理由で脱灰の回数や時間が多くなると、再石灰化が追いつかなくなり、歯に穴が空き始めます。これが虫歯の始まりです。

最初はエナメル質の中でとどまっていた虫歯も、進行するとその下の象牙質、さらに奥の神経(歯髄)へと広がっていきます。そうなると、しみたり痛んだりといった症状が出てきて、最終的には神経を取る治療が必要になることもあります。

つまり、虫歯は突然できるものではなく、日々の習慣の積み重ねによって進行する“時間をかけて起こる病気”なのです。脱灰と再石灰化のバランスを保つことが、虫歯を防ぐ鍵になります。

虫歯になりやすい人の特徴

「ちゃんと歯磨きしているつもりなのに、なぜか毎回虫歯が見つかってしまう…」

そんな方には、もしかすると“虫歯になりやすい要因”が隠れているかもしれません。

虫歯ができるにはいくつかの条件がそろう必要がありますが、日々の生活習慣や体質によって、そのリスクは大きく変わってきます。

間食が多い人

私たちの口の中は、飲食のたびに“酸性”になります。これは、食べ物に含まれる糖分(とくに砂糖や炭水化物)を、むし歯菌が分解することで「酸」を作り出すからです。この酸が、歯の表面のエナメル質を溶かしてしまう――これが虫歯の第一歩、「脱灰(だっかい)」です。

ですが、私たちの体はよくできていて、唾液がこの酸を中和し、歯の表面を修復してくれます。これが「再石灰化(さいせっかいか)」です。食後しばらく時間がたつと、唾液の働きによって口の中のpHは元に戻り、歯のダメージも回復していきます。

ところが――

間食の回数が多い人は、この“回復のチャンス”を失ってしまうのです。

たとえば、1日3食+おやつ1回の人と、1日3食+ちょこちょこ何かをつまむ人では、歯が酸にさらされている時間がまったく違います。頻繁に糖分をとるたびに、口の中は酸性に傾き、そのたびに歯が少しずつ溶けていきます。

特に注意が必要なのは、

- 飴やガムなど、長時間口の中に残るもの

- スポーツドリンクや清涼飲料水をちびちび飲む習慣

など、「ダラダラ食べ・ダラダラ飲み」をしている人です。これは、口の中がずっと酸性のままになってしまい、再石灰化の時間が確保されません。結果的に、「脱灰 > 再石灰化」のバランスが崩れ、虫歯が進行しやすくなるのです。

つまり、“何を食べるか”だけでなく、“どう食べるか”も虫歯予防にはとても大切。

甘いものが好きでも、「おやつの時間を決める」「だらだら食べをやめる」「食べたあとは口をゆすぐ・歯を磨く」といった小さな習慣の工夫で、虫歯のリスクをぐっと減らすことができますよ。

唾液が少ない人

唾液というと、ただの「よだれ」と思われがちですが、実は「お口の中を健康に保つための“天然のガードマン”」のような存在。とくに虫歯予防において、唾液は大きな働きをしてくれています。

1. 酸を中和する

食事をすると、むし歯菌が糖をエサにして酸を出し、口の中が酸性になります。この酸が歯の表面(エナメル質)を溶かし始めるわけですが――

唾液には「中和する力(緩衝能)」があり、口の中のpHを素早く中性に戻す働きがあります。

唾液がしっかり分泌されていれば、酸性の時間は短くてすみ、歯が守られます。逆に、唾液が少ないと酸性の状態が長引き、歯が溶ける時間が増えてしまうのです。

2. 歯を修復する「再石灰化」のサポート

脱灰によって歯から溶け出したミネラル(カルシウムやリン)を補い、傷ついた歯を修復してくれるのも唾液の役割。

再石灰化を促すための成分が唾液中に含まれており、これがしっかり届くことで、歯は自力で元の状態に戻ろうとします。

唾液が少ないと、この再石灰化の力も弱くなってしまい、虫歯の進行が止められなくなるのです。

3. 汚れを洗い流す「自浄作用」

唾液は食べカスやプラーク、細菌などを洗い流す働きもしています。

まるでお口の中を常に軽くうがいしてくれているようなもの。

唾液が少ないと、こうした汚れが残りやすく、むし歯菌が増殖しやすい環境になってしまいます。

唾液が減ってしまう原因って?

では、どうして唾液が減ってしまうのでしょうか?

代表的な原因としては、

- 加齢(特に更年期以降)

- ストレスや緊張

- 薬の副作用(血圧の薬・抗うつ薬・アレルギー薬など)

- 水分不足や口呼吸の習慣

- 喫煙

などが挙げられます。

自分ではあまり気づかなくても、「最近口が乾く」「ネバつく」「しゃべりづらい」と感じたら、それは唾液の分泌量が減っているサインかもしれません。

「自分は大丈夫かな?」と感じたら…

次のような項目に心当たりはありませんか?

- 口の中がネバネバする

- 朝起きたときに口がカラカラ

- 話すときに舌が歯にくっつく感じがする

- 食べ物が飲み込みにくい

- 虫歯が繰り返しできる

ひとつでも当てはまるなら、唾液の分泌量が減っている可能性があります。

唾液は地味な存在に見えて、実は虫歯を防ぐ“最前線の味方”。

乾燥対策やこまめな水分補給、よく噛んで食べること(咀嚼の刺激で唾液が出ます)など、今日からできることもたくさんあります。

「唾液ケア」も立派な虫歯予防!

意識してみるだけでも、歯の健康はグッと守られますよ◎

歯みがきの仕方が不十分な場合や、歯並びが悪くて磨き残しができやすい場合

毎日しっかり歯みがきをしているつもりでも、虫歯になってしまうことがあります。その理由のひとつが、「みがいている」と「みがけている」の違いに気づいていないこと。歯みがきは、ただブラシを動かすだけでは不十分で、きちんと汚れを落とせているかが何より大切です。特に、奥歯の溝や歯と歯ぐきの境目、歯と歯の間などはプラーク(歯垢)がたまりやすく、磨き残しが起きやすい場所です。さらに歯並びがデコボコしていたり、重なって生えている部分があると、歯ブラシの毛先がうまく届かず、どうしても磨きにくい“死角”が増えてしまいます。こうした部分は、汚れが残ったままになりやすく、そこから虫歯が静かに進行していくのです。また、矯正装置をつけている方も装置のまわりが特に磨きにくいため、念入りなケアが必要になります。「きちんと磨いているのに…」と感じたら、一度、磨き方や使っている道具を見直してみるのも大切かもしれません。毎日の歯みがきを“ただの習慣”にせず、自分の歯並びや口の特徴に合わせた“届く歯みがき”にすることが、虫歯予防への第一歩です。

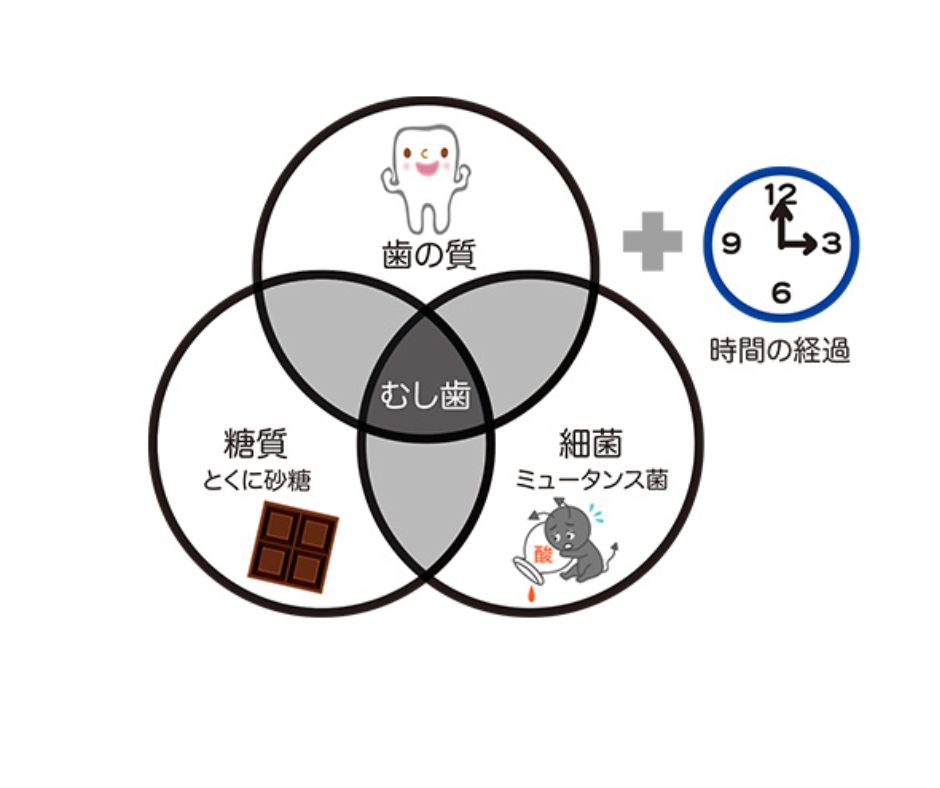

虫歯は“4つの条件”が重なってできる──「カイスの輪」とは?

虫歯ができるメカニズムを説明するうえで欠かせない考え方が、「カイスの輪(Keyes’ circle)」です。

これは、アメリカの歯学者J.D.カイス博士が提唱したもので、虫歯は次の4つの条件がそろったときに発生しやすくなるとされています。

- 細菌(むし歯菌)

- 糖質(特に砂糖)

- 歯の質(歯の強さ・抵抗力)

- 時間(これらが長く関わる時間)

この4つが重なり合ったところに、虫歯のリスクが生まれるというイメージです。実際には、これらが長い時間にわたって組み合わさることで、歯は少しずつ溶けていき、虫歯が進行してしまうのです。

たとえば、むし歯菌が多くても、糖分をとらなければ酸は作られません。逆に、甘いものをよく食べる人でも、きちんと歯みがきができていてむし歯菌が少なければ、虫歯はできにくくなります。また、歯の質が強くて唾液がよく出る人は、多少酸ができても再石灰化が進みやすく、虫歯になりにくいのです。

つまり、4つのうちどれか1つでもコントロールできれば、虫歯のリスクをグッと下げることができるということ。

これはとても心強いことです。

「全部を完璧にしなければいけない」わけではありません。

食生活を少し見直してみる、歯みがきを丁寧にする、フッ素入りの歯みがきを使って歯の質を守る――どれも、虫歯予防につながる立派な一歩です。

虫歯は、ある日突然できるものではなく、生活の積み重ねによって進行していく“生活習慣病”の一つです。だからこそ、日々のちょっとした心がけで、しっかりと予防することができるのです。

虫歯を予防するために、今日からできる7つのこと

虫歯は「気づいたときにはもうできていた…」ということが多いですが、実は毎日のちょっとした習慣でしっかり予防できる病気です。

ここでは、特別な道具や時間がなくても、今日からすぐにできる虫歯予防のポイントを7つご紹介します。

① 食べる回数を見直そう

「ダラダラ食べ」は虫歯の最大の敵!

間食が多かったり、ちょこちょこ飲食を繰り返していると、お口の中が酸性に傾いたままになり、歯が溶けやすくなります。

“食べたらしっかり時間をあける”ことを意識してみましょう。

② 甘いものはタイミングを決めて

甘いお菓子やジュースは虫歯菌の大好物。でも我慢ばかりもストレスですよね。

「食後のデザートにまとめる」など、糖の摂取は回数を減らして“メリハリ”をつけるのがコツです。

③ 歯みがきは1日2回以上、特に夜は念入りに

眠っている間は唾液が減り、虫歯菌が活発になる時間帯。

だからこそ寝る前の歯みがきは特に重要!

鏡を見ながら、1本ずつていねいにみがく習慣をつけましょう。

④ 歯と歯の間も忘れずに(フロスや歯間ブラシ)

歯ブラシだけでは落とせない汚れが、歯と歯の間にたくさん残っています。

フロスや歯間ブラシを使うことで、虫歯の“すき間”リスクをカバーできます。1日1回でもOK、夜のケアに取り入れてみてください。

⑤ フッ素入りの歯みがき剤を使おう

フッ素には、歯を強くし、虫歯の進行を抑える効果があります。

最近では高濃度フッ素(1450ppm)の歯みがき剤も市販されています。毎日の歯みがきで、虫歯予防をもっと手軽に。

⑥ よく噛んで食べて、唾液を味方に

唾液には、酸を中和し、歯を修復してくれる大切な力があります。

よく噛んで食べることで唾液の分泌が促進され、自然と虫歯に強いお口の環境が整っていきます。

⑦ 歯科医院で定期的なチェックを

どんなに丁寧にみがいても、セルフケアだけでは限界があります。

プロの目で早めに異変を見つけてもらうことが、虫歯予防の近道。

1~3ヶ月に1回の定期検診とクリーニングを習慣にしましょう。

おわりに:虫歯は予防できる病気

虫歯は、「気づいたときにはもうできていた…」ということが多いですが、その原因や成り立ちを知ることで、私たちは虫歯を予防するための正しい行動を選べるようになります。

虫歯はさまざまな条件が重なってできるものですが、そのうちの1つでもコントロールできれば、虫歯のリスクはぐっと減らせます。

「自分は大丈夫かな?」と不安に思った方も、まずは知ること、そして少しずつ生活の中で意識していくことが、虫歯予防への大きな一歩です。

そして、毎日のセルフケアに加えて、歯科医院での定期的なチェックやクリーニングも、虫歯から歯を守る大切な習慣です。

和光市デンタルオフィスでは、お一人おひとりのお口の状態に合わせた予防プランをご提案し、虫歯になりにくいお口づくりをサポートしています。

気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。

一緒に、健康な歯を守っていきましょう。

カテゴリ

- 虫歯 (40)

- 歯周病 (24)

- 小児歯科 (11)

- 矯正歯科 (28)

- 口腔外科 (12)

- 親知らず (4)

- 顎関節症 (8)

- 噛み合わせ異常 (12)

- マイクロエンド (5)

- セラミック (28)

- インプラント (18)

- 小児矯正 (15)

- マウスピース矯正 (37)

- ワイヤー矯正 (28)

- 部分矯正 (22)

- ホワイトニング (27)

- デンタルエステ (37)

- デンタルIQ (103)

- スタッフブログ (95)

アーカイブ

- 2025年4月 (3)

- 2025年3月 (5)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (5)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (4)

- 2024年8月 (5)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (5)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (5)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (6)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (6)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (6)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (5)

- 2021年10月 (4)

- 2021年9月 (12)

- 2021年8月 (1)